L’odeur de l’art

Notre invitée : Camille Richert.

Le musée confère à l’écrit une place codifiée et attendue – livrets de médiation, cartels et notices (si l’exposition se veut bavarde) constituent l’appareil scriptural élémentaire. Ni trop peu, ni pas assez, les mots jalonnent les parcours d’exposition tout en restant dans le rang. Aux œuvres et à leur dispositif expographique est laissé le soin du discours et du sensible. Le white cube n’est pas, a fortiori, le lieu de la pléthore verbale : à la neutralité de sa forme et sa couleur fait écho le laconisme de l’écrit. La place est nette.

Sauf quand les œuvres sentent.

À leurs dépens.

A-t-on jamais pensé l’odeur de l’art ?

Les historiens du sensible ont historicisé l’odeur : sentir relève du construit social, d’une sensibilité olfactive qui s’est transmuée depuis l’époque moderne, nous prodiguant une aptitude à détecter des fumets autrefois inaperçus. Cela a forgé les représentations contemporaines des objets et des lieux « qui sentent » – de la bouche d’aération de boulangerie à la bouche de métro, sans oublier la bouche des autres. D’autres lieux ne doivent pas sentir. Comme les musées. Comme les white cubes.

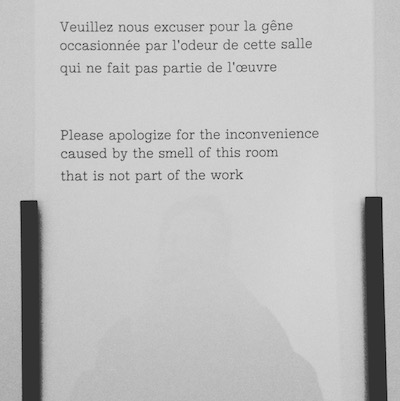

Dans une exposition récemment visitée, l’une des salles se distingue de ses voisines par un panonceau signalant une odeur inopinée. Les narines des visiteurs, qui d’ordinaire ne se seraient probablement pas alertées, s’écartent. On relève une fragrance poussiéreuse, de celles des maisons peu aérées ou des voitures chaudes. L’odeur n’a rien de plus commun, mais elle n’a rien à faire ici. Pas plus que l’argent, l’art n’est censé avoir d’odeur. L’on oublie souvent que l’art, qui est matière, redeviendra poussière.