Membrane

Paris, février 2025.

Supports de collaboration, d’information ou de relâchement, les tableaux disposés dans les salles de convivialité des laboratoires d’informatique peuvent aussi devenir le support d’un jeu, précipitant des interactions au cours desquelles des chercheurs se soustraient à la conversation commune et délaissent leur tasse de café pour focaliser leur attention sur une énigme.

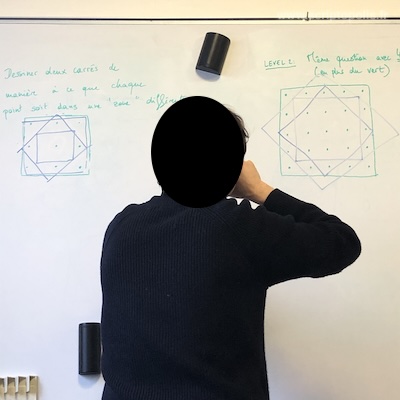

Au cours de la pause café, sans prévenir, A se rend au tableau. Feutre à la main, il interpelle B, « ça devrait te plaire », et dessine une forme et un ensemble de points à l’intérieur avant d’ajouter une consigne (« Dessiner deux carrés de manière à ce que chaque point soit dans une “zone” différente »). B le regarde tracer, se lève, prend un autre feutre et commence à dessiner. Voilà l’interaction initiale transformée. B efface son premier tracé en commentant son raisonnement. Pendant qu’il cherche à répondre à l’énigme, A dessine une autre forme à droite du tableau, il lance amusé : « la version au-dessus » en inscrivant « level 2 » devant la nouvelle consigne. B continue de réfléchir à la première énigme en reproduisant la forme en dessous. Pendant ce temps les autres collègues observent, réagissent aux tentatives de résolution, essayent de perturber B par des plaisanteries ; mais la frontière de l’interaction autour de ces énigmes semble épaisse. Dans « Fun in Games », Erving Goffman (encore lui) introduit la notion heuristique de membrane pour décrire l’espace-temps spécifique de l’interaction focalisée. Ici, il faudrait se lever, peut-être prendre un troisième feutre et surtout partager leur plaisir à interagir avec la réalité géométrique de carrés et de points qu’ils font émerger au tableau pour entrer dans l’échange, qui se situe pourtant à quelques centimètres de nous.